Antes de comenzar con la Edad Media, vamos a ver un vídeo que resume toda la historia de la Música a lo largo de los años. Espero que os guste.

0.-

INTRODUCCIÓN.

La edad media es un periodo larguísimo en la Historia

de occidente que, a grandes rasgos, abarca desde el siglo V hasta el siglo XV.

Este periodo tan largo

usualmente se divide en periodos más breves:

* La alta edad media (V-IX):

En el ámbito

político se caracteriza por la disgregación de la notable

unión conseguida por el imperio romano:

cada pequeña región

tenía su señor

con sus leyes

y las guerras eran constantes. Hizo

falta mucho tiempo

para que hubiera

unas mínimas garantías de supervivencia, de tranquilidad, con las que

pudiera aflorar algún

tipo de cultura.

En este contexto de ausencia de un imperio

estable tenemos que destacar el papel de la Iglesia como la única institución que, gracias a disponer de la estabilidad y estructura necesaria (monasterios, etc.) podía

mantener un poco de cohesión: durante muchos siglos, el canto eclesiástico fue el único punto de unión entre

muchos pueblos dispersos, canto cuya única razón

de ser consistía en servir

a las celebraciones litúrgicas para

alabar a dios de

una manera más mística y perfecta que mediante la simple oración

hablada.

En lo social se caracteriza por la coexistencia de

varias clases sociales (cada una practicante

de una poesía y música

diferentes) que forman una pirámide

fuertemente jerarquizada:

* En la base

de la pirámide se encuentran los campesinos

y los plebeyos. Están

sometidos al régimen feudal, son analfabetos, sus condiciones de vida son

pésimas y se dedican casi en exclusiva a procurarse lo necesario para poder

sobrevivir. Ellos son los destinatarios de la canción popular, practicada por los juglares en

calles, plazas y mercados para procurar su diversión, y del canto

gregoriano, utilizado por

la iglesia con la intención de hacer más

fácil la llegada de su doctrina a la gran

masa de fieles

incultos.

* Sobre ellos están

los nobles: barones y caballeros educados en las escuelas catedralicias y monacales. Cultivan

en sus castillos el arte sabio, culto

y refinado de los trovadores. Su temática es fundamentalmente amatoria (amor dirigido

hacia una dama idealizada) y caballeresca (Dios,

las damas, el rey y el honor).

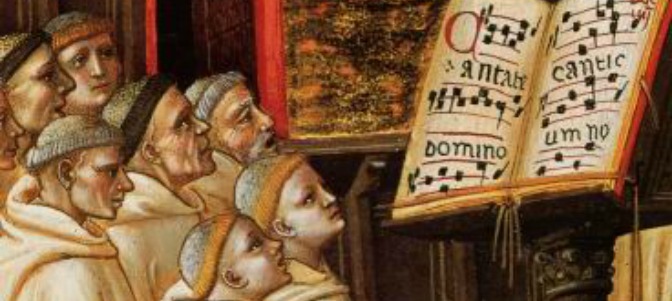

* Clérigos,

monjes y obispos. Únicos depositarios de la cultura que se desarrollará, casi en exclusiva, al abrigo de monasterios y escuelas catedralicias.

Practicantes del canto gregoriano: una música plenamente funcional, ligada y subordinada a un texto y a un ceremonial, que pretende dignificar la palabra sagrada poniéndola en un plano superior al de la palabra hablada,

inducir un estado de ánimo que favorezca la oración de los fieles y la elevación de sus

almas y, en definitiva, tratar

de agradar a Dios acompañando las oraciones con música.

En lo artístico es la época del románico: la arquitectura se caracteriza por la

horizontalidad, rigidez, la pesadez de la masa

pétrea y la frialdad de la expresión cuando representa figuras. Las demás manifestaciones

artísticas (pintura, escultura, etc.) no

buscan la belleza ni la perfección sino

captar el interés

de los fieles.

El románico musical

se manifiesta en la monodia, una línea musical

horizontal a una sola

voz y en un solo plano, con la frase que se cierra en el punto de partida,

al igual que el

arco de medio punto.

* La baja edad media (siglos

XII-XIV).

A partir del siglo XII comienzan a notarse una serie

de importantes cambios que venían gestándose desde atrás como son:

* Debilitamiento del poder

de la iglesia. El hombre

medieval, una vez

traspasado el año mil, al no verse cumplidas las catástrofes que

pronosticaban el fin del mundo, quiere volver a gustar

de la vida y de sus placeres

en la tierra alejándose de la idea de

ultratumba que tanto

le habían inculcado. Esto explica el auge de lo profano

en la literatura, en la música

y en las artes en general.

* En lo artístico es la época

del gótico. En contraste con el románico

se caracteriza por la esbeltez y la espiritualidad representadas por una línea vertical

que quiere ir hacia las alturas. Musicablemente el gótico se manifiesta en la polifonía o música a varias

voces formando una superposición de sonidos que ascienden verticalmente hacia

las alturas.

1.- LA MONODIA RELIGIOSA: EL CANTO GREGORIANO.

1.1.-

Características.

- Consta de dos componentes: un texto religioso (una oración) escrito en latín y una melodía que se subordina al texto, tratando de enfatizar el sentido de las palabras.

- Es el canto oficial de la iglesia católica. Forma parte de sus celebraciones litúrgicas. Su función consiste en alabar a dios de una manera más mística, acabada y perfecta que la simple oración hablada.

- Su ritmo es libre: no se utiliza compás,sino que sigue el ritmo del texto, realizando pausas donde en el texto aparecen comas, puntos o inflexiones.

- Canto monódico y a "capella": a una sola voz (a solo o unísono) sin acompañamiento de instrumentos.

- Ámbito melódico reducido, sin grandes saltos en la melodía.

- Están basados en un sistema de ocho modos o escalas.

1.2.- Clasificaciones.

Según la relación entre

las sílabas del texto y las notas de la

melodía:

* Cantos silábicos: a cada sílaba

del texto corresponde una nota musical.

* Cantos neumáticos: existen sílabas en el texto a las que corresponden grupos de varias notas.

* Cantos melismáticos: un largo grupo de notas corresponde a una sola sílaba del texto. Sirven para adornar las palabras "clave", como Aleluya, Amén, Gloria,...

* Cantos salmódicos: pasajes largos de texto se recitan rápiudamente sobre la misma nota.La nota de recitación puede estar precedida de una breve fórmula introductoria llamada initium. Este tipo de canto se encuentra entre los más antiguos de la liturgia. Quizá se tomasen directamente de los cantos de la sinagoga hebreal.

* Cantos neumáticos: existen sílabas en el texto a las que corresponden grupos de varias notas.

* Cantos melismáticos: un largo grupo de notas corresponde a una sola sílaba del texto. Sirven para adornar las palabras "clave", como Aleluya, Amén, Gloria,...

* Cantos salmódicos: pasajes largos de texto se recitan rápiudamente sobre la misma nota.La nota de recitación puede estar precedida de una breve fórmula introductoria llamada initium. Este tipo de canto se encuentra entre los más antiguos de la liturgia. Quizá se tomasen directamente de los cantos de la sinagoga hebreal.

Una segunda clasificación

atiende a la manera de cantarlos:

* Antifonales: dos medios coros se alternan en

el canto de un versículo estando precedidos por el solista que, a modo de

introducción y para dar el tono al coro, entona una breve frase

(antífona). Al final

el solista vuelve

a repetir la antífona.

1.3. Liturgia cristiana

1.3.1.-

La misa.

Es la parte más importante. Trata de rememorar la última cena. La misa es un ritual

compuesto de varias de fases (ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia

eucarística, consagración y ritos de conclusión) en las que se incluyen

cantos que varían

según el santoral y la época

del año litúrgico en que nos encontremos (adviento, navidad, tiempo

ordinario, cuaresma, tiempo

pascual). A estos

cantos se les conoce como

los cantos del PROPIO de

la misa. Junto

a ellos se encuentran otros

cantos de texto

invariable y que conocemos como cantos del ORDINARIO

de la misa. Ambos forman la columna

vertebral de la música litúrgica.

Entre los cantos del

propio (variables) podemos señalar:

Introito, Ofertorio, Comunión, Gradual, Tracto y Aleluia.

Entre los cantos del ordinario (fijos) se encuentran: Kyrie Eleison

(señor ten piedad), Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei.

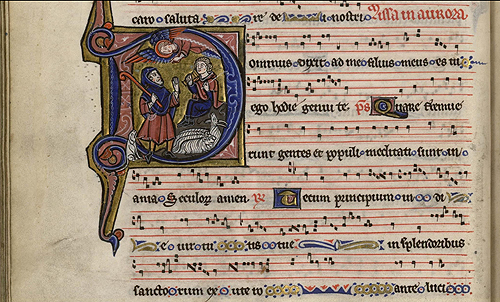

Vamos a escuchar una de esas partes de la misa, en concreto, un Kyrie. Podemos así imaginar cómo sonaban los cantos de la misa durante las celebraciones. En la partitura vemos la notación cuadrada del canto gregoriano, de la que hablaremos después.

1.3.2.- El oficio divino.

Otra institución importante en la iglesia medieval fue

el Monaquismo: nació muy pronto como respuesta al deseo de algunas personas de apartarse del mundo en busca

del ideal de perfección a través de la vida

en comunidad, el trabajo y la oración

continua. En occidente el iniciador de la vida

monástica fue S. Benito de Nursia (siglo

VI): autor de una regla escrita que ordenaba la vida

de los monjes y determinaba sus diversas actividades: oración, agricultura y trabajos intelectuales.

Inspirándose en el libro de los salmos

(Siete veces te alabaré

al día y de noche me

levantaré para cantar tu alabanza) divide el ciclo diario en oración

y trabajo (ora et labora) con siete

horas diurnas para

la oración (laudes: madrugada, prima, tercia,

sexta, nona, vísperas y completas: atardecer) y una hora

nocturna: maitines. Todo

el ciclo de oración se basa en la recitación de todos los salmos en una semana

(150 salmos) según un

esquema propuesto por S. Benito.

Existe una gran

variedad de libros

litúrgicos que recogen

los cantos de la iglesia.

El gradual contiene los cantos del propio y del ordinario de la misa.

El antifonario contiene los cantos del oficio

divino.

1.3.3.- El drama Litúrgico.

La iglesia se vale de las artes

para reunir y hacer accesible su doctrina a la gran masa

inculta e ignorante de fieles.

Las artes escénicas tienen su origen

en las celebraciones litúrgicas. por ejemplo: por semana santa

se hacía una lectura escenificada de la pasión dónde diversos lectores se repartían los personajes. la iglesia montaba

espectáculos en los templos

apara instruir y atraer a los fieles hacia la religión. Muy fácilmente se

entiende el paso hacia la acción teatral,

y el fenómeno, que primero

tenía el beneplácito de las autoridades eclesiásticas, perdió su favor

e incluso fue prohibido cuando

se fueron incorporando

argumentos profanos. los acotos pasaron de las iglesias a los atrios y después ya a las plazas mayores.

Tenemos muy cerca un ejemplo de estos dramas litúrgicos medievales: el Misteri d'Elx. Os dejo un vídeo-documental para que, si no lo conocéis, entendáis un poco más la importancia y singularidad de esta obra, cuya representación fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

1.4.- Historia.

Es difícil señalar

cuál es el origen del

gregoriano. Como todos

los pueblos primitivos, la nueva iglesia cristiana

se servirá de la música

para dirigirse a dios y en ese momento

comienza el gregoriano. No podemos

señalar la fecha

en que esto

ocurre. Ya en la época

de las catacumbas los cristianos cantaban salmos e himnos durante

la celebración del culto. Casi todos los santos padres

mostraron una actitud favorable respecto de la incorporación de la música

a los oficios religiosos. No ocurrió lo mismo respecto

al uso de instrumentos a los

que, por su asociación a determinados ritos paganos, se consideraban

herramientas del demonio.

El cristianismo no va a inventar una

nueva música para

dirigirse a dios:

el gregoriano es la consecuencia de la confluencia de

la música griega, romana y judía, ya que el cristianismo va a surgir

de estas tres culturas. Vamos

a ver lo que aportaron cada una de estas tres culturas:

·

Los griegos aportan la consideración de la música como

un arte con valor pedagógico, con capacidad de elevar el alma del ciudadano e incitarlo a hacer el bien,

apaciguar sus pasiones, etc.

·

Los judíos aportarán al cristianismo la forma concreta

de utilizar la música en el culto: canto de los salmos (poemas recogidos en el antiguo testamento) y

de Himnos religiosos.

El repertorio

de los primeros siglos está integrado por:

·

El CANTO DE LOS

SALMOS consistía en una recitación solemne sobre un tono elevado (cantilación) de estos textos

bíblicos, de tal

manera que, al cantar, se pone la palabra sagrada en un plano superior al de la palabra hablada. Comienzan con una entonación de movimiento ascendente y terminan con una cadencia

de movimiento descendente. Su aspecto sonoro

se halla a medio camino

entre la palabra

hablada y el canto.

·

LOS HIMNOS: de procedencia oriental

están compuestos sobre

textos religiosos no bíblicos, su forma es estrófica y su estilo

es silábico y menos recitativo que el de los

salmos.

Unificación de las diferentes liturgias. San Gregorio I el Magno.

Un primer antecedente lo tenemos en la costumbre de los griegos de la antigüedad de designar con las letras del alfabeto a las notas de la escala.

El papa S. Gregorio (590-604) estimaba que esta

situación no era positiva para la iglesia: la existencia de distintas liturgias era algo que

podía poner en peligro la unidad

de la iglesia favoreciendo la aparición de herejías. Por

otra parte tampoco

favorecía una más rápida

expansión del cristianismo. Estas razones le llevaron a suprimir estas

liturgias locales y a sustituirlas por

una liturgia que fuera común

a todos los

reinos cristianos.

La tradición considera al papa S. Gregorio I el magno

(590-604) el inventor

del canto que lleva

su nombre (en una ilustración del antifonario de Hartker, del monasterio de S.

Gall, se lo describe dictando

a un escriba los cantos

que el espíritu santo, en forma de paloma, le va cantando al oído). Su

labor real consistió en iniciar un movimiento de recopilación, organización y unificación de los cantos

que los cristianos cantaban desde

hacía varios siglos y que terminó, no sin fuertes

resistencias, varios siglos

después con la imposición de un repertorio común de

cantos para todos los reinos de la cristiandad. Además, reorganiza la Schola cantorum

dedicada al estudio,

composición, reelaboración de

antiguos cantos y a la formación de los músicos eclesiásticos que habrían de

transmitir oralmente el repertorio por toda Europa.

1.4.3.- Escritura del canto.

La aparición de la notación

musical se debe poner en relación con

la difusión del

canto gregoriano por toda Europa. A finales del siglo VIII el corpus

principal de melodías gregorianas había sido completado. Era el momento de su

difusión. Se realizaba de manera oral por monjes que,

formados en la Schola Cantorum, las habían aprendido de memoria. Es un sistema no del todo fiable que resultaba

insatisfactorio para una jerarquía eclesiástica que lo que pretendía era la instauración de un repertorio único de cantos en todos los reinos de la cristiandad. Surge, por tanto,

la necesidad de escribir la música.

Un primer antecedente lo tenemos en la costumbre de los griegos de la antigüedad de designar con las letras del alfabeto a las notas de la escala.

* Notación neumática "in campo aperto": signos (neumas) colocados encima de las sílabas del texto tratan de recordar al cantor el dibujo general de la línea melódica. Signos complementarios pueden proporcionar al cantor información a propósito de la duración de los sonidos. Este procedimiento fue sólo una guía que ayudaba a los cantores a retener unas piezas que habían de aprender previamente de memoria.

* Notaciones diastemáticas: a finales del siglo X se comienza a utilizar el germen del actual sistema de líneas y espacios: una línea, trazada a punta seca, se destina a garantizar la horizontalidad en la escritura del texto. Una segunda línea, paralela a la anterior, representa una nota fija. En torno a esta segunda línea y encima de la sílaba correspondiente, se colocan los neumas.

La distancia de la línea a la que se colocan indica la magnitud del intervalo que había de cantarse.

Guido de Arezzo ( -1050): entre 1025 y 1030 presenta al papa Juan XIX un sistema más compacto de cuatro líneas y tres espacios (tetragrama) completado con dos letras clave (F para el fa, C para el DO) una de ellas situada al comienzo en una línea determinada. El texto se escribía bajo las líneas. En la pauta se escribían los neumas que de esta manera indicaban la altura a la que debía cantarse cada sílaba con total precisión.

El éxito del sistema presentado por Guido fue total. A partir de este momento, los libros litúrgicos romanos se escribieron en notación diastemática.

El nombre actual de las notas es también una aportación de Guido. Proceden de un Himno, dedicado a S. Juan, en el que la sílaba inicial de cada verso coincide en su entonación con cada una de las seis sucesivas notas de la escala en uso en ese momento (Ut re mi fa sol la). Observamos que falta la nota SI a la que tenían verdadero pánico: lo áspero de su relación con el Fa provocaba que se la intentara evitar por todos los medios, llegándola a llamar el “diabolus in música”. El nombre de Si no se adoptó hasta el siglo XVI, derivándolo, según algunos creen, de la unión de la primera letra de las dos últimas palabras “Sancte Ioannes”. Así solfearán a base de sólo seis notas (aunque admitan siete sonidos) durante varios siglos, mediante un complicado sistema que se llamó solmisación. Con el empleo más frecuente de las alteraciones el sistema se hizo todavía más penoso. Desde el siglo XVII la sílaba UT se convirtió en DO, de más fácil pronunciación.

Os dejo un interesante vídeo en el que se nos cuenta el origen de la notación musical.

2. LA MONODÍA PROFANA EN LA EDAD MEDIA

2.1.- INTRODUCCIÓN.

Se desarrolla de forma paralela al canto gregoriano en los castillos feudales y después en torno a las primeras ciudades.

PRACTICANTES DE MUSICA PROFANA.

La música de la iglesia representó en la edad media el arte culto y refinado. A su lado la canción popular existió desde siempre, aunque despreciada por este ambiente culto eclesiástico.

La canción popular se desarrollará muy pronto llevada oralmente de un lugar a otro por los JUGLARES y paralelamente a la canción culta de los TROVADORES y TROVEROS (palabras cuya etimología proviene del latín TROPATOR: personaje tipo encargado de la composición de tropos).

La música de la iglesia representó en la edad media el arte culto y refinado. A su lado la canción popular existió desde siempre, aunque despreciada por este ambiente culto eclesiástico.

La canción popular se desarrollará muy pronto llevada oralmente de un lugar a otro por los JUGLARES y paralelamente a la canción culta de los TROVADORES y TROVEROS (palabras cuya etimología proviene del latín TROPATOR: personaje tipo encargado de la composición de tropos).

JUGLARES: medio actores y medio músicos itinerantes con multitud de talentos y habilidades. Van de feria en feria distrayendo al pueblo. Eran objeto de desprecio por parte de la nobleza y el clero debido a su escandalosa vida. En algunas ciudades fueron proscritos por las autoridades civiles y eclesiásticas. No son ni poetas ni compositores: cantan, tocan y bailan al son de canciones compuestas por otros (por trovadores a los que acompañan frecuentemente en los desplazamientos por las diferentes cortes) o tomadas del dominio común de la música popular; indudablemente alterándolas sobre la marcha.

Sus canciones populares revestían formas de romances, cantos de amor, cantos de gesta, de bodas, de soldados y campesinos, picarescas y satíricas, poseyendo la mayoría de ellas algún estribillo.

Hacia mediados del siglo XIII entraron en decadencia dando lugar, a partir del siglo XIV, a un nuevo tipo de juglares, los MINISTRILES, que gozarían de mayor consideración social. Su nombre posiblemente provenga de la obligación que tenían de proporcionar (ministrar) acompañamiento instrumental a los trovadores. Casi se limitaban a doblar la melodía. En cualquier caso su acompañamiento era siempre improvisado.

Será preciso llegar a las canciones de los TROVADORES para que el arte profano tome cierta altura como arte sabio y no como canción baja.

Será preciso llegar a las canciones de los TROVADORES para que el arte profano tome cierta altura como arte sabio y no como canción baja.

TROVADORES. Aparecen en las postrimerías del siglo XI en la región francesa de la Provenza fruto del lujo y del refinamiento de las costumbres, así como del espíritu caballeresco y de culto a la mujer. Cantan en la lengua de Oc.

Son poetas y músicos instruidos en monasterios y escuelas episcopales pues eran mayoritariamente de origen noble. El término se aplicaba a cualquiera que escribiese o compusiese algo. Su arte es una síntesis de poesía y música. Son los grandes cantantes del amor cortés (un amor que, sin ser platónico, se mantiene vivo gracias a su no consumación. Otros temas tratados por los trovadores: el espíritu caballeresco, los héroes de las cruzadas, los conflictos sociales y políticos, sus propias aventuras guerreras y amorosas, etc. Cantan siempre en lengua vernácula acompañándose de un instrumento que hace de soporte para la voz (viola, cítara, etc.).

Entre los más sobresalientes trovadores podemos citar a: Guillermo IX de Poitiers, Bertrand de Born, Bernardo de Ventadorn, Marcabrú, Raimbaut de Vaqueiras, etc.

Durante los primeros años del siglo XII se inicia su expansión hacia otras regiones de Europa:

Medio siglo más tarde se iniciará otro movimiento similar en el norte de Francia: se llamarán TROVEROS y cantarán en la lengua de Oïl (precursora del francés actual). Cabe destacar entre ellos a Ricardo corazón de León y Adam de la Halle.

Hacia el sur, estableciéndose especialmente en Galicia y en Cataluña.

En el siglo XIII legaron a Alemania, recibiendo el nombre de MINNESINGERS (cantores del amor). De estos, en el siglo XIV, nacerán los MEISTERSSINGERS (maestros cantores), ligados más a la burguesía que a la nobleza y organizados como un gremio de cualquier oficio de entonces, con aprend

GOLIARDOS: son clérigos, monjes o frailes que componen y cantan poemas en latín de carácter profano y burlesco. Van de una universidad a otra para aprender de nuevos maestros. Los Carmina Burana son la principal fuente manuscrita que nos ha trasmitido la actividad de los goliardos.

Vamos a escuchar una canción del trovador Berenguer de Palou, para conocer el sonido de las canciones trovadorescas.

2.3.- LAS CANTIGAS GALAICO PORTUGUESAS

Posiblemente ya desde el siglo XII hubo trovadores en España. Aquí la canción, ya fuese religiosa o profana, llevaba el nombre de cantiga. Entre los testimonios más valiosos de este tipo de actividad musical tenemos:

Las cantigas de amigo, de Martín Codax: siete cantigas, seis de ellas con notación musical, se hallan en un pergamino que data del siglo XII, por lo que constituyen el documento más antiguo de este tipo de actividad musical. Se trata de unos cantos de gran belleza escritos en gallego, en los que una enamorada se lamenta de la ausencia de su amado.

El siglo XII constituye el momento cumbre de las peregrinaciones por el camino de Santiago. Los peregrinos cantaban las vicisitudes del viaje con las formas musicales populares, contribuyendo a transmitir formas y estilos nuevos procedentes de otros países.

Hay un tema que se repite en el cancionero del camino: la veneración mariana que explica cómo la virgen ayudaba al caminante en momentos difíciles. Una muestra y recopilación excelente de ello son:

Las Cantigas de Santa María, reunidas entre 1250 y 1280 por Alfonso X el sabio, rey de Castilla y León. En el prólogo, Alfonso X pide a la "bella María" que quiera aceptarlo como trovador suyo. Esto da a entender que él mismo es el compositor de algunas melodías. Su mérito principal, sin embargo, no es el de compositor sino el de alentador de tal colección de composiciones. La música de las cantigas posee una enorme riqueza melódica y rítmica. Son un compendio de la monodia musical europea con influencias populares y arabescas que demuestran que el rey sabio supo rodearse de trovadores cristianos, musulmanes y de otros llegados de más allá de los pirineos.

Son 417 melodías contenidas en cuatro códices. Uno de ellos se conserva en la biblioteca del Escorial. Recibe el nombre de códice Rico. Fue copiado en el mismo siglo XIII. Es el único en el que figuran todas las cantigas. Está además profusamente ilustrado por miniaturas que, aparte de su valor pictórico, son un importantísimo documento organológico (aparecen más de 35 instrumentos tocados por moros, judíos y cristianos).

Unas son vocales y se cantan con acompañamiento instrumental y otras son puramente instrumentales. Los textos de las vocales (escritos en lengua culta gallega) cuentan en su mayor parte milagros realizados por la Virgen María para ayudar a los caminantes en las momentos difíciles que encontraban en su peregrinaje a Santiago de Compostela. Entre éstas se intercalan otras (una de cada diez) llamadas de loor en las cuales se interrumpe la narración de milagros para alabar a la virgen. La diferencia de contenido con respecto a la canción trovadoresca es sólo aparente: lo que pretende el rey trovador es alabar a la dama del cielo contando sus milagros; demostrar que ha modificado su actitud de joven trovador que ejerció el amor cortés hacia una dama terrenal por el loor a la dama celestial que es la virgen María.

La mayoría muestran una forma responsorial emparentada con el zéjel árabe: constan de un estribillo de participación que siempre es laudatorio que se canta siempre con la misma melodía y de una segunda frase musical con la que se cantan las demás estrofas. La melodía general muestra forma de arco: la música del estribillo se mueve en un registro más grave que la música de las estrofas.

Os dejo aquí la Cantiga nº 2, con imágenes de los códices que recogen estas obras.

Vamos a escuchar ahora la Cantiga 166 interpretada por el grupo Cinco Siglos.

2.4.- MUSICA INSTRUMENTAL

Durante estos siglos los únicos que practicaron la música instrumental fueron los juglares y ministriles. Las formas más antiguas de música instrumental medieval que hoy conocemos son piezas de danzas, como estampidas2 y danzas reales de finales del siglo XIII. Lo anterior a esta fecha no ha llegado hasta nosotros.

INSTRUMENTOS MUSICALES MEDIEVALES

Las fuentes que tenemos son referencias literarias, los teóricos musicales, la iconografía, miniaturas, grabados, etc.

Existe un problema con la nomenclatura: un mismo nombre puede designar instrumentos distintos en diferentes lugares. También sucede que nombres distintos pueden referirse al mismo instrumento.

Hasta el siglo XI se siguieron utilizando algunos de los instrumentos grecorromanos. A partir de esta fecha aparecerán una gran variedad de nuevos instrumentos llegados a Europa desde Asia por el camino de Bizancio, por intermedio de los árabes y cruzados, o simples modificaciones de los antiguos.

A. Instrumentos de CUERDA.

Pulsados: se tocan pulsando las cuerdas con los dedos. A veces golpeándolas con un par de varillas de madera.

o Sin mástil: poseen muchas cuerdas de desigual longitud para dar cada una de ellas una sola nota musical.

CÍTARAS y SALTERIOS. Consisten en una caja de resonancia plana sobre la que se tensa un número de cuerdas muy variable. Pueden tener varios tamaños y formas. Pueden ser punteados con los dedos como la Cítara o percutidos con macillos como el Tímpanon: más tarde darán lugar a la espineta, clavicordio y clavecín, antecedentes del piano.

ARPAS (forma triangular, cuerdas de desigual longitud, procedencia Británica e irlandesa).

MONOCORDIO (en su origen estaba destinado a medir intervalos. A partir del siglo XI aparece en la iconografía como instrumento de música).

o Con mástil: poseen pocas cuerdas dando cada una de ellas varias notas según donde se la pise sobre el mástil.

LAÚD: dos o tres cuerdas y mástil con seis trastes. Procedencia árabe (SIGLO IX).

Viela de mano.

Frotados: sus cuerdas se frotan con un arco para obtener el sonido.

o Con mástil.

Rabel.

VIELA de arco: precursora de la viola renacentista. El arco es introducido en España por los árabes y comienza a utilizarse a partir del siglo X. Se podía sostener de muy diversas maneras.

o Sin mástil.

ZANFOÑA o viela de ruedas (el arco ha sido sustituido por una rueda que, accionada por un manubrio, gira y frota las cuerdas. Suele disponer de cuatro: dos bordones y otras dos cuya longitud puede ser modificada merced a la acción de un pequeño teclado). Fue muy popular en siglos posteriores como instrumento de mendigos.

B. Instrumentos de VIENTO.

Viento madera:

Bisel: flautas rectas y traveseras.

Lengüeta: chirimías, launedas, gaitas,

Viento metal: añafiles, cornetas, etc.

ÓRGANOS: grandes órganos de las iglesias (su uso en los templos comienza a partir del siglo XI. Los primeros tenían teclas que era preciso bajar con el puño o con el codo), y otros portátiles: órgano PORTATIVO (se lleva a cuestas, con la mano derecha se maneja el teclado y con la izquierda se activa el fuelle) y órgano POSITIVO (precisa un ayudante para el fuelle).

C. Instrumentos de PERCUSIÓN. Hasta el renacimiento desempeñan un papel poco importante en la música:

Tejoletas.

Darbuka.

Juegos de campanas (carrillón).

Címbalos.

Diversos tipos de tambores.

Panderetas.

En esta imagen podemos ver la representación de los diferentes instrumentos medievales que aparece en las Cantigas de Santa María.

3.- POLIFONÍA MEDIEVAL

ANTECEDENTES:

El arte polifónico no es exclusivo de la civilización occidental. Procedimientos polifónicos han existido en varios pueblos primitivos (África central, algunas islas de la polinesia y ciertos pueblos indígenas sudamericanos, etc.) Lo que sí es exclusivo de la civilización occidental es el alto grado de complejidad a que ha llegado este arte polifónico. Tal cosa ha sido posible gracias al desarrollo de un sistema de escritura musical que supera las dificultades que plantea la tradición oral, basada en la memoria, como medio de transmisión de obras polifónicas.

De finales del siglo IX datan los primeros documentos (procedentes de la iglesia) en los que se procede a adaptar sistemáticamente estos recursos polifónicos al repertorio gregoriano como un intento de embellecerlo. Tales documentos suponen una práctica previa consolidada.

El arte polifónico es difícil porque plantea graves problemas de notación y ejecución.

3.1.- POLIFONÍA PRIMITIVA (primeros intentos)

De finales del siglo IX data la primera descripción del principio polifónico llamado ORGANUM PARALELO o DIAFONIA: consiste en añadir al canto gregoriano (vox principalis) una melodía idéntica, en paralelo, una quinta por encima (vox organalis), que seguramente cantaban los monjes de voz más aguda. Posteriormente se añadió otra voz una cuarta más por encima (y, por lo tanto, a la octava de la vox original) que seguramente cantaban las voces blancas de los monaguillos. El resultado es completamente homofónico: da unas líneas melódicas idénticas y paralelas siempre supeditadas a la línea melódica original o vox principal.

Del Siglo XII data un nuevo procedimiento polifónico conocido con el nombre de ORGANUM FLORIDO: la melodía original de canto llano se halla en la voz inferior. Se la despoja de su carácter original de melodía definida: sus notas de dilatan, se prolongan

hasta convertirse en una serie de notas aisladas, como bordones, con elaboraciones melódicas por encima de ellas a cargo de la voz superior interpretada por un solista. A la voz inferior se le da el nombre de TENOR (del latín tenere). En resumen: la parte superior tiene muchas notas frente a una sola de la parte más baja.

Fruto de esta escuela será el CÓDICE CALIXTINO. Compuesto en torno a los años centrales del siglo XII. Está destinado a los peregrinos. En él se incluye la liturgia de las fiestas del Apóstol Santiago. La confección del libro se atribuye, con el objeto de darle autoridad y difusión, al Papa Calixto II. La intervención de este Papa está actualmente descartada. Contiene gran cantidad de cantos a una sola voz y 21 piezas polifónicas, entre ellas el Congaudeant Católici que es la primera a tres voces que se conserva en toda Europa.

ESCUELA DE NOTRE DAME. Las composiciones de LEONIN y PEROTIN (primeros compositores de polifonía no anónimos) y las de sus contemporáneos franceses anónimos son conocidas colectivamente como música de la escuela de NOTRE DAME.

Cronológicamente podemos situarlos en la 2ª mitad del siglo XII. Tales compositores figuran en dicha catedral como “organistas”; según el significado de la época el término equivale al de cantores o compositores de “organum”.

Entre los géneros de composición representados en la música de la escuela de Notre Dame ellos destacamos:

A. El ORGANUM. Entre sus características podemos señalar:

Secciones polifónicas alternan con secciones a una sola voz.

Dentro de las secciones polifónicas también se observa una alternancia entre

pasajes en estilo organun florido con pasajes en estilo discanto.

Aumento del número de voces de dos a tres o cuatro.

B. EL CONDUCTUS:

Es un nuevo tipo de composición polifónica que no se basa en un canto gregoriano previo. Nos hallamos ante el primer caso de la historia de la polifonía en que el compositor crea todo sin tema dado. En ellas dos, tres o cuatro voces se mueven más o menos con el mismo ritmo (textura homofónica)

3.2.- ARS ANTIQUA.

Autores actuales emplean el término Ars Antiqua para referirse a la polifonía del siglo XIII, desde el final de la escuela de Nôtre Dame hasta el comienzo del Ars nova (1230- 1320).

A lo largo del siglo XIII se observa el progresivo abandono del cultivo de organum y conductus a favor de un nuevo tipo de composición: el Motete. El nombre deriva del vocablo francés “mot”= palabra o texto.

Sobre un canto gregoriano previo (tenor) se van incorporando otras melodías que eran canciones profanas a las que se les retocaban los textos cuando hacía falta. Esta polifonía se produce por la simple superposición de melodías: era muy habitual que tuvieran caracteres y rítmicas muy diferentes e incluso hay ejemplos de voces simultáneas cada una de ellas en un idioma diferente. En el Motete se mezclan incluso letras profanas y religiosas, y es usado tanto en el ámbito profano como en el religioso.

Sus antecedentes los podemos situar en la obra de Perotin, de la escuela de Nôtre Dame.

Muchos comenzaron a escribirse para ser cantados en ambientes laicos, en consecuencia el tenor no sirve a función litúrgica alguna y puede ser ejecutado en forma puramente instrumental.

Observa las tres voces de este motete, con letra diferente en cada voz:

En España contamos con un importante documento que contiene piezas polifónicas pertenecientes a los siglos XII-XIV. El Códice de las Huelgas. Escrito para el servicio litúrgico de dicho monasterio, es un libro de cantos para días solemnes y ocasiones especiales.

En cualquier caso, el códice Calixtino (Santiago de Compostela) y éste de las Huelgas (Burgos), situados en dos importantes puntos del camino de Santiago testimonian la importancia que esta vía de comunicación tuvo de cara a la difusión de los procedimientos polifónicos.

3.3.- EVOLUCIÓN DE LA NOTACION.

El desarrollo de la polifonía hace imprescindible encontrar un sistema para anotar con precisión la duración de los sonidos. Las incertidumbres acerca del ritmo no tenían mucha importancia en el canto monofónico (ritmo ligado al texto o ritmo libre) pero podían acarrear el caos cuando se hallaban implicadas dos o más melodías que sonasen simultáneamente. Algunos hitos de esta evolución son los siguientes:

A. MODOS RITMICOS: sistema en uso hasta bien entrado el siglo XIII. La idea consistía en aplicar un ritmo que se mantuviese constante desde el principio hasta el final de la pieza, aunque la práctica podía ser algo más flexible.

B. NOTACION EN EL SIGLO XIII: NOTACION FRANCONIANA. El motete del siglo XIII pone en evidencia limitaciones en el sistema de modos rítmicos. En una obra atribuida a Franco de Colonia titulada “Ars Cantus Mensurabilis” (1280) se establece un sistema que constaba de cuatro figuras individuales: DOBLE LONGA, LONGA, BREVE y SEMIBREVE.

3.4.- ARS NOVA.

Ars nova es el título de un tratado escrito por Philippe de Vitry en 1325.

El término se aplica para designar el nuevo estilo de composición que a partir del siglo XIV empieza a implantarse en Francia. Los compositores son plenamente conscientes de estar operando una auténtica revolución en la música. Entre las novedades introducidas podemos destacar:

A) Se abandona el sistema de modos rítmicos. Aparece un nuevo tipo de notación (ampliación de la notación Franconiana) que posibilitará nuevos recursos rítmicos.

Los compositores se sintieron fascinados por las nuevas técnicas y al tratar de explorar sus posibilidades llegaron, sobre todo algunos compositores tardíos, a escribir piezas de una enorme dificultad interpretativa (ARS SUBTILIOR).

B) Textura tipo CANTINELA: lenguaje más formulado en términos de melodía y armonía.

C) Sentido de organización ARMÓNICA cada vez mayor.

3.4.1.- El ARS NOVA EN ESPAÑA.

En España es llamativa la escasez de obras en este nuevo estilo. Es imprescindible citar:

· LLIBRE VERMELL: El monasterio de Montserrat, en Cataluña, adquiere fama como centro de peregrinación desde la edad media. Un constante flujo de peregrinos se acerca allí buscando la protección de la virgen. Toda esta gente tenía que distraerse de algún modo durante su estancia. El Llivre Vermell es un curioso testimonio del tipo de música con que se entretenían. Está destinado a gente común. Por esta razón su repertorio es muy original: su temática es religiosa (la alabanza a la virgen) pero su estilo se aleja del lenguaje serio de la música litúrgica y se acerca, por el contrario, a los estilos propios de la música profana. Es sorprendente que incluya danzas en un lugar santo, o piezas en catalán además de en latín, el idioma oficial de la iglesia. El libro contiene un total de diez canciones y danzas de autor anónimo. Algunas son monódicas (cantos a una sola voz) y otras polifónicas a dos o tres voces.

No hay comentarios:

Publicar un comentario